Wer am 29. März 2017 nicht in der Aula der Universität Graz war, hat etwas großartiges verpasst. Denn dort fand die Ig-Nobelpreis-Show „Sex, Ducks & Alcohol“ statt; das erste Mal überhaupt in Österreich. Ich war anwesend und ich bin froh darüber. Es war ein großartiger, informativer und enorm amüsanter Abend.

In Graz herrschte bestes Sommerwetter.

Das hielt aber knapp 300 Leute nicht davon, die Aula der Universität zu besuchen. Dort warteten diese vier Personen:

Marc Abrahams, Elisabeth Oberzaucher, Laurent Bègue und Kees Moeliker. Namen, die nicht unbedingt jeder im Publikum kannte – die aber nach diesem Abend niemand mehr vergessen wird!

„This presentation contains facts“ machte Marc Abrahams gleich zu Beginn klar. Und klärte auf, um was es geht: Nämlich den „Ig Nobel Prize“. Das klingt wie „Nobelpreis“, ist aber was ganz anderes. Jedes Jahr werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen ausgezeichnet. Für ihre Forschung, so wie sich das bei einem Wissenschaftspreis gehört. Aber nicht einfach irgendwelche Forschung. Obwohl es, wie Abrahams erklärt, auch egal ist, ob es sich um „wichtige“ oder „unwichtige“ Forschung handelt. Oder um „gute“ oder „böse“ Forschung. Es kommt nur auf eines an: Die Forschungsarbeit muss die Menschen zuerst zum Lachen bringen und danach zum Nachdenken.

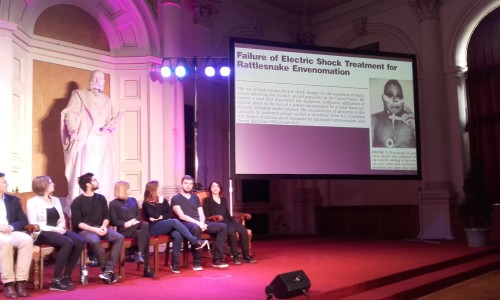

Und dafür gibt es jede Menge Beispiele, von denen Abrahams in seiner Präsentation einige vorführt. Zum Beispiel die medizinische Untersuchung eines Mannes, der – aufgrund der Lektüre seltsamer Männerzeitschriften – der Meinung war, man könne Schlangenbisse durch Elektroschocks heilen. Was sich als nicht so erfolgreich herausstellte, wie erwartet. Ebenfalls mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurde auch die psychologische Studie deren Ergebnis zeigt, dass inkompetente Menschen oft zu blöd sind um zu bemerken, wie inkompetent sie sind: Etwas, das heute unter dem Namen Dunning-Kruger-Effekt bekannt und die Ursache für mehr Unfähigkeit auf dieser Welt ist, als eigentlich nötig wäre…

Die gesamte Geschichte der Ig-Nobelpreiswürdigen Forschung wäre zu lang, um an einem Abend vorgetragen zu werden (kann aber im Internet nachgelesen werden). Die Gewinner des Jahres 2016 wurden allerdings ausführlich vorgestellt. Unter anderem die schöne Arbeit japanischer Psychologen die untersucht haben, wie sich unser Eindruck von Größe und Distanz von Objekten verändert, wenn man sie durch seine eigenen Beine betrachtet. Der Titel des Fachartikels lautet „Perceived size and perceived distance of targets viewed from between the legs: Evidence for proprioceptive theory“ und um die Bedeutung des Wortes „Propriozeption“ zu klären, ging Abrahams im Publikum auf die Suche nach kompetenten Personen. Es fand sich tatsächlich jemand, der es definieren konnte („Die Wahrnehmung von Körperbewegung und -Lage im Raum“) und als Dank dafür durfte er das ganze gleich von der Bühne aus und mit dem Kopf zwischen den Beinen erläutern:

Das ist etwas, das Marc Abrahams wunderbar kann: Dafür zu sorgen, dass kein Moment der Langeweile eintritt. Selbst der interessanteste populärwissenschaftliche Vortrag ist irgendwann mal langweilig; dauert zu lange; enthält unverständliche Passagen, und so weiter. Bei Abrahams passiert ständig was; und trotzdem kommt die Information nicht zu kurz. Das gilt auch für seinen Weg dafür zu sorgen, dass die anderen Sprecherinnen und Sprecher die ihnen zugestandene Vortragszeit nicht überziehen. Bei normalen wissenschaftlichen Konferenzen ist das ein großes und störendes Problem. So gut wie jede Konferenz an der ich teilgenommen habe, litt unter den ständigen Verspätungen. Die Leute konnten oder wollten sich nicht an das Zeitlimit für die Vorträge halten und die Moderatoren konnten oder wollten es nicht durchsetzen. Abrahams ist da – zu Recht! – gnadenlos. Bei ihm gibt es „menschliche Uhren“ – in diesem Fall sieben Studentinnen und Studenten die prominent auf der Bühne platziert wurden:

Sie sollten dafür sorgen, dass niemand länger als 15 Minuten spricht. Dafür gibt es nach 5, 10 und 14 Minuten entsprechende Signale. Und zwar kein dezentes Winken oder ein unauffälliger Hinweis jetzt langsam zum Ende zu kommen. Nein: Die menschlichen Uhren wurden angewiesen nach 5 Minuten fünfmal laut und deutlich zu „Mäh!en“ (wie eine Ziege, als Hommage an IgNobelpreis-Gewinner Thomas Thwaites der mit Hilfe entsprechender Prothesen als Ziege unter Ziegen lebte). Nach 10 Minuten gab es dann 10 „Mähs“ und nach vierzehn Minuten vierzehn. Und wenn dann auch die 15. Minute um ist, wird durchgemäht, solange bis der Sprecher oder die Sprecherin aufhört.

Dieses Konzept stammt von der offiziellen Preisverleihungszeremonie die jedes Jahr stattfindet und bei der die Preisträgerinnen und Preisträger nur eine Minute für ihre Dankesrede Zeit habe. Bei dieser Preisverleihung gibt es noch jede Menge andere nette Extras, wie Abrahams berichtet. Die Ig-Nobelpreise werden zum Beispiel von Nobelpreisträgern überreicht. Publikum und Preisträger bewerfen sich exzessiv mit Papierfliegern, die sich schnell und hoch auf der Bühne stapeln und vom „Keeper of the Broom“ ständig entfernt werden müssen. Diesen Hausmeisterjob hat Roy Glauber inne – bis zum Jahr 2005, in dem der Quantenphysiker mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Seitdem gehört er auch zu denjenigen, die den Ig-Nobelpreisträgern ihre Urkunde überreichen dürfen. Den Job als Besenmeister macht er aber immer noch…

Nachdem nun allen im Saal mehr als klar war, was man von Ig-Nobelpreiswürdiger Forschung zu halten hat, war es an der Zeit diese auch live kennen zu lernen. Den Anfang machte die österreichische Biologin Elisabeth Oberzaucher, die 2015 mit dem Ig-Nobelpreis für Mathematik ausgezeichnet wurde.

Sie beantwortete damals mit ihren Kollegen eine scheinbar simple Frage: Wo liegen die Grenzen der männlichen Fortpflanzungsfähigkeit? In vielen Lehrbüchern kann man lesen, diese sei „unbegrenzt“: Solange ein Mann genug Frauen findet die er schwängern kann, kann er beliebig viele Nachkommen zeugen. Aber stimmt das wirklich? Am Fall des marokkanischen Herrschers Mulai Ismail wurde die Frage untersucht. Der soll nämlich im 17. Jahrhundert 888 Nachkommen mit 500 Frauen gezeugt haben…

Mit einem mathematischen Modell wurde geprüft, ob die männlichen Fortpflanzungsorgane das tatsächlich hergeben. Denn – und das war das erste interessante Ergebnis der Studie – auf die kommt es hauptsächlich an. Natürlich auch darauf, wie viele Frauen zur Verfügung stehen, wie oft und wann die fruchtbar sind, und so weiter. Aber betrachtet man die Abhängigkeit der Anzahl der Nachkommen von der Größe des Herrscher-Harems, dann ist das kein linearer Zusammenhang sondern es stellt sich bei ~150 Frauen eine Sättigung ein. Mehr bringt nichts, wenn es um die Nachkommen geht.

Seine große Nachkommenschaft kann Mulai Ismail aber laut Modell gerade so erreichen. Es ist allerdings keine leichte Aufgabe: Um das zu schaffen ist zweimaliger Geschlechtsverkehr pro Tag nötig. Und wenn das auch für manche eventuell attraktiv klingt relativiert sich das wieder, wenn man erfährt dass man 32 Jahre lang zweimal am Tag Sex haben muss, um eine Chance zu haben Ismails Vorgabe zu erreichen.

Und mehr geht auch nicht: Bei häufigerem Sex kommen die Hoden nicht mit der Produktion von Samenflüssigkeit hinterher: Man wird unfruchtbar. Es ist also nix mit „unbegrenzter“ Fortpflanzungsfähigkeit…

Nach Elisabeth Oberzaucher berichtetet der belgische Psychologe Laurent Bègue über das, was dem Geschlechtsverkehr oft voran geht: Alkoholkonsum. Dass man sich Menschen mit ausreichend Alkohol „schön“ trinken kann, ist ja schon länger bekannt. Dass man sich selbst attraktiver findet, wenn man ordentlich getankt hat, ist ebenfalls keine Neuigkeit. Aber ist das wirklich so?, fragten sich Bègue und seine Kollegen. Den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der eigenen Attraktivität und dem Alkohollevel kann man statistisch in den Daten finden. Aber ist es wirklich ein kausaler Zusammenhang? Es kann ja auch sein, dass attraktive Menschen einfach mehr Alkohol trinken? Oder das irgendwas anderes vor sich geht.

Also machte sich Bègue auf die Suche: Er rekrutierte 86 Männer über eine Annonce in der Zeitung als Geschmackstester einer (nicht existierenden) Firma für die die Versuchspersonen dann auch Werbevideos aufnehmen sollten. Danach wurden sie gefragt, wie gut sie sich in den Videos finden. Das Produkt, das „getestet“ wurde Alkohol. Dachten die Probanden jedenfalls und bei einigen war auch tatsächlich Wodka in den Gläsern. Andere tranken aber extra von Bègue und seinen Kollegen entwickelten Placebo-Alkohol, der zwar so roch, aussah und schmeckte wie echter Schnaps aber komplett alkoholfrei war. Und eine Kontrollgruppe die wusste, dass sie keinen Alkohol trank gab es natürlich auch noch.

Am Ende zeigte sich: Man muss gar keinen Alkohol trinken, um sich attraktiver zu finden. Es reicht schon, wenn man glaubt das man besoffen ist. Dann glaubt man auch, man sähe besser aus. Allerdings glaubt man das tatsächlich nur: Eine externe Prüfung der Attraktivität ergab keine objektive Verbesserung der Attraktivität. Egal wie cool man selbst sich findet wenn man dicht ist: Die Umwelt sieht das meist eher anders.

Laurent Bègue kann aber nicht nur forschen sondern auch musizieren und sang dem Grazer Publikum die wichtigsten Ergebnisse der Studie noch einmal vor (die „Mäh“s der menschlichen Uhren baute er dabei wunderbar in den Song ein):

Und dann kam Kees Moeliker auf die Bühne!

Moeliker ist Ornithologe und der Direktor des Naturhistorischen Museums von Rotterdam. Das hat eine große Glasfront, die immer wieder ein Hindernis für Vögel ist. Moeliker erzählt, dass er im Laufe der Zeit schon am Geräusch erkennen konnte, welcher Vogel jetzt schon wieder gegen sein Museum gedonnert war. Einmal gab es allerdings einen richtig großen Rumms: Es war eine Stockente und sie hat den Aufprall nicht überlebt. Das schien eine andere Ente – noch lebending – nicht davon abzuhalten, mit der toten Ente zu kopulieren. Moeliker, ganz Wissenschaftler, beobachtete das Schauspielund machte sich Notizen. Mehrere Dinge fand er interessant: 1) Die lebendige Ente schien sich nicht daran zu stören das die andere tot war. 2) Die lebendige Ente war männlich – so wie auch der tote Vogel. 3) Der Sex dauerte 75 Minuten – obwohl der Entensex normalerweise schon nach ein paar Sekunden vorbei ist.

Homosexuelle Nekrophilie bei Enten. Das hatte noch niemand beobachtet – aber Moeliker wusste nicht so genau, wo er das publizieren sollte. Über das Thema gab es keine Literatur. Aber 2001 war es dann soweit und er konnte den Fachartikel „The First Case of Homosexual Necrophilia in the Mallard Anas platyrhynchos (Aves: Anatidae)“ (pdf) veröffentlichen.

Das brachte ihm zuerst den Ig-Nobelpreis und dann jede Menge internationale Aufmerksamkeit ein. Er hat zwei populärwissenschaftliche Bücher geschrieben – sein letztes trägt den Titel „De Bilnaad van de Teek“ was so viel heißt wie „Die Arschritze der Zecke“ (und in den Niederlanden zum Wissenschaftsbuch des Jahres gewählt wurde). Die Ente, die das alles in Rollen gebracht hat, wurde der Vogelsammlung des Museums hinzugefügt; ab und zu darf sie aber auch verreisen. Zum Beispiel nach Graz:

Und wenn so eine berühmte Ente schon so nahe ist, dann muss ich mich auch damit fotografieren lassen!

Moeliker bekommt seit seiner Entdeckung auch regelmäßig Post von Leuten, die Tiere bei Dingen beobachtet haben, die man normalerweise nicht erwartet. „Wo auch immer Tiere sich unanständig benehmen: Ich erfahre davon!“, versichert er dem Publikum. Und tatsächlich präsentiert er Fotos von Fröschen, die es mit Fischen treiben, von Tieren die Sex mit Tierstatuen haben, von Vögeln die sich nicht daran stören dass die Hälfte ihres Sexpartners nicht mehr existiert, und so weiter. Die Tierwelt ist wunderbar! Und nicht so pervers, wie man denken möchte. Bei uns Menschen ist Nekrophilie tatsächlich etwas wiederwärtiges; bei Tieren spielt das keine Rolle. Wenn das tote Tier gerade in der richtigen Position gestorben ist und so die üblichen Signale „aussendet“ und noch dazu Paarungszeit ist: Dann setzt sich der Trieb durch, egal was sonst los ist. Das kommt nicht so oft vor – aber wenn es vorkommt, dann weiß Kees Moeliker davon!

Dank Kees Moeliker weiß ich nun auch, dass jedes Jahr am 5. Juni der „Dead Duck Day“ gefeiert wird; zumindest in Rotterdam (und standesgemäß mit einem Abendessen beim Chinesen endet).

Und dann war der großartige Abend in Graz auch schon wieder zu Ende. Marc Abrahams verabschiedete Publikum und Preisträger mit seinem üblichen Wunsch: Wenn sie dieses Mal keinen Preis gewonnen haben – und ganz besonders WENN sie einen Preis gewonnen haben: Mehr Glück beim nächsten Mal!“

Wer selbst einen Ig-Nobelpreis gewinnen will, soll sich aber nicht stressen, rät Abrahams. Man kann sich zwar auch selbst nominieren, aber das bringt meistens nichts. Ebensowenig bringt es etwas, gezielt „absurde“ Forschung zu machen um so an den Preis zu kommen. Das besondere an den Ig-Nobelpreisen ist ja genau das Unerwartete und der ungeplante Humor. Entweder man gewinnt den Ig-Nobelpreis oder man gewinnt ihn nicht, sagt Abrahams. Wogegen man natürlich nichts sagen kann…

Am Ende hat Kees Moeliker noch schnell dem Kaiser seine Ente in den Arm gedrückt bevor wir dann in der Bar nebenan Laurent Bègues Studie noch ein weiteres Mal überprüft haben (sicher ist sicher).

Ich kann mich nur wiederholen: Es war ein großartiger Abend; es war hervorragende Wissenschaftskommunikation; es war unterhaltsam; es war lustig und wer es verpasst hat, sollte sich ärgern! Aber nicht zu lange: Spätestens nächstes Jahr wird die Ig-Nobelpreis-Show wieder in Graz Station machen. Und dann habt ihr keine Ausrede mehr…

Zum Abschluss gibt es von mir noch dieses Foto. Kommentarlos – aber vielleicht erkennt ja der eine oder die andere, um welche Ig-Nobelpreis-Forschung es sich hier handelt…

Ich bin vor einigen Tagen zufällig auf einen BBC-Mitschnitt gestoßen, in dem zu sehen ist, wie ein männliches Exemplar einer seltenen Papageienart einem Fotografen zu nahe tritt: https://www.youtube.com/watch?v=9T1vfsHYiKY

Ein wirklich seltsamer Vogel! Ob der grüne Pullover eine Rolle gespielt hat?

@Alexander:

Du hast was vergessen dazu zu sagen (ich tu das mal für dich um dir angemessene Zahl Klicks zu generieren …):

STEPHEN FRY!

uups … „dir“ sollte bloß „die“ heißen …

Das letzte Foto könnte ein Test mit Mundgeruchsfilter sein. Das der Nasenraum nicht abgeschlossen ist, geht es nicht um Gerüche.

Eine wunderbare humorvolle Zusammenfassung. Weiter so. 🙂

„Placebo-Alkohol, der zwar so roch, aussah und schmeckte wie echter Schnaps aber komplett alkoholfrei war“ – Synthehol gibt´s wirklich, wieder was gelernt.

Auf dem Foto fehlt die Kontrollgruppe mit den andersfarbigen Mundschutzen….